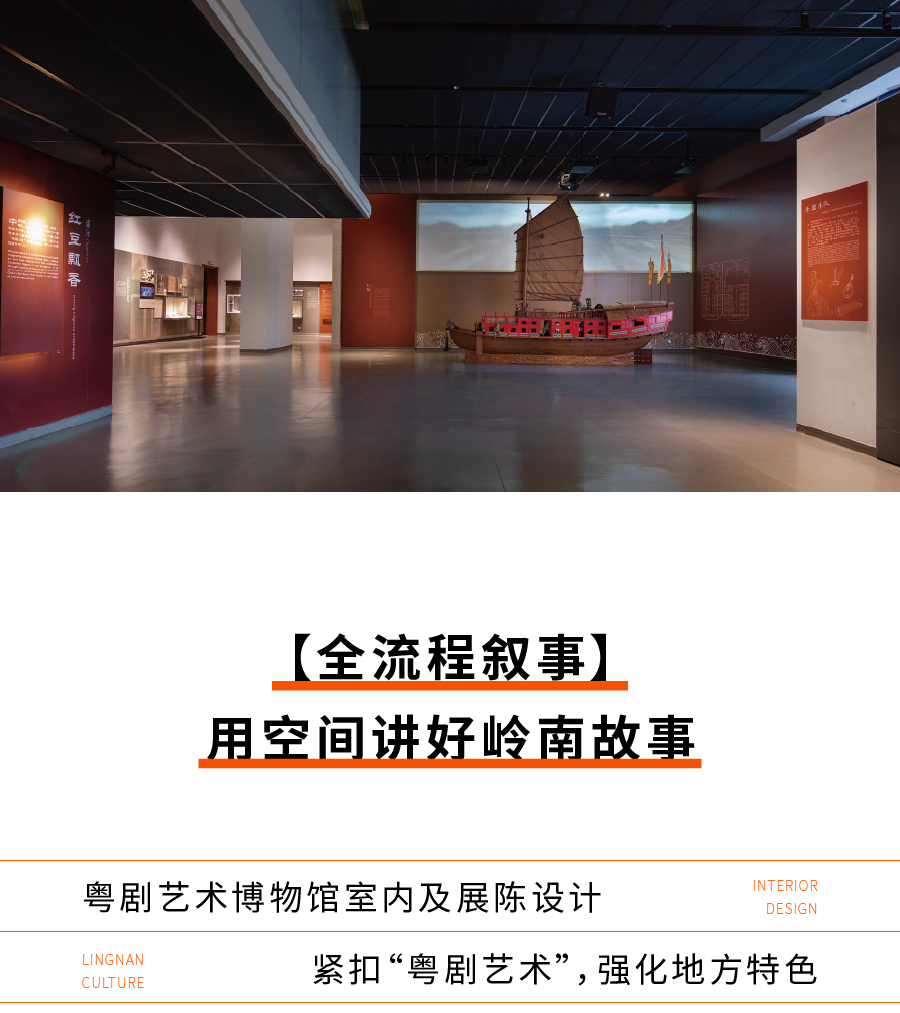

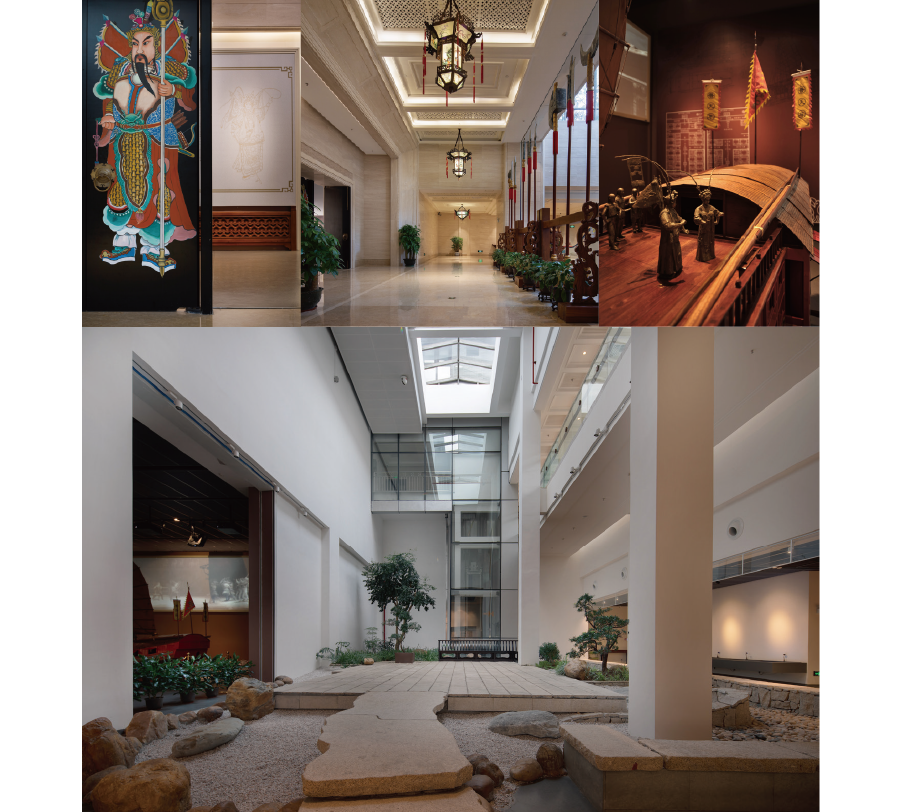

粤剧艺术博物馆以岭南传统园林的建筑形式呈现,是由建筑、室内到展陈一体化落地的项目。

思哲担任其中室内和展陈设计,由华工院及省院负责建筑设计部分,

我们根据建筑各空间的特性进行深入设计,研究相关历史文化,以找到与现代生活的结合点,

将传统岭南风格、近代岭南风格与现代建筑、装饰、展示巧妙整合,设计出既有文化内涵又美观实用的文化体验空间。

一直以来,荔湾老城区是广州最富有广府文化特色的历史城区核心地段,也是粤剧艺术的重要发源地,

粤剧艺术博物馆,不仅促使岭南文化精粹粤剧的复兴,同时更与周边荔湾湖、沙面、上下九、十三行等多个古城复兴的重点地段实现联动,

为广州旧城区再发展注入新的活力,重现岭南文化辉煌。

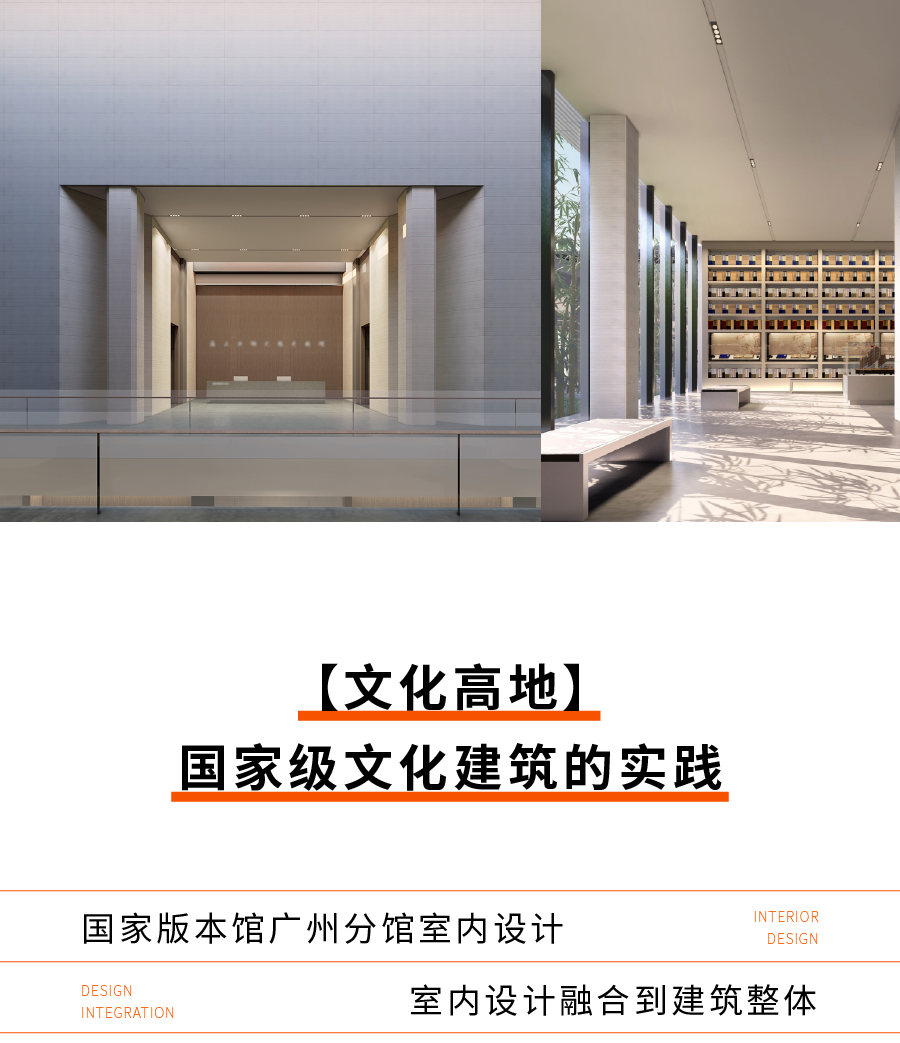

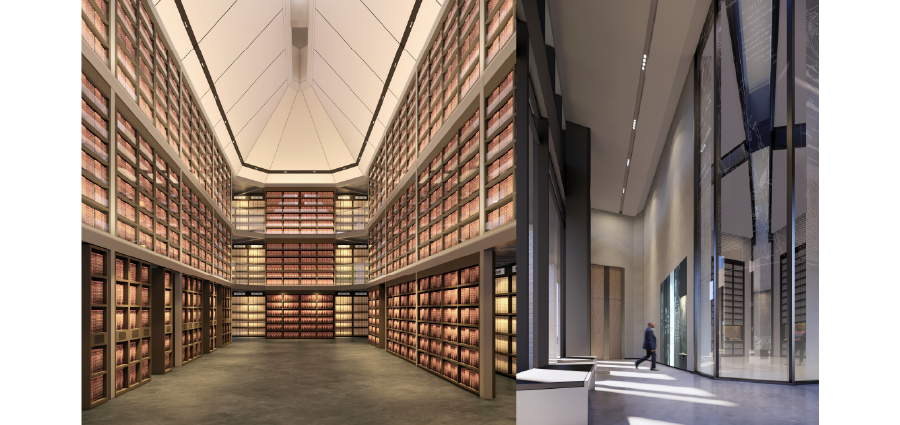

思哲作为国家版本馆广州分馆(文沁阁)的设计团队之一,

我们把室内设计揉合到整体建筑之中,在工法与细部处理上,

充分表达岭南意蕴与回应地域气候特色和功能要求的建造工艺。

在空间布局上遵循“藏为主、展为辅”的藏展关系,读者能在这里查阅到丰富的书籍,

同时利用公共区域,以各馆主题为依托,运用静态、实物与动态相结合的展示手段,

使各藏书馆主题更鲜明,体验更丰富,信息更饱满。

项目建筑设计团队从大量的创作实践中总结出指导项目设计的“两观三性”,

即:建筑设计要树立整体观和可持续发展观,要体现地域性、文化性、时代性的和谐统一。

项目由华工院何镜堂院士团队领衔设计。

在精细化设计实践上,室内作为建筑的组成部分,

思哲通过对多维度的空间统筹与细节把控——从宏观的建筑形体与室内布局的呼应关系,

到微观的材质肌理与光影效果的精妙衔接,达到整体协调、经济实用的目标。

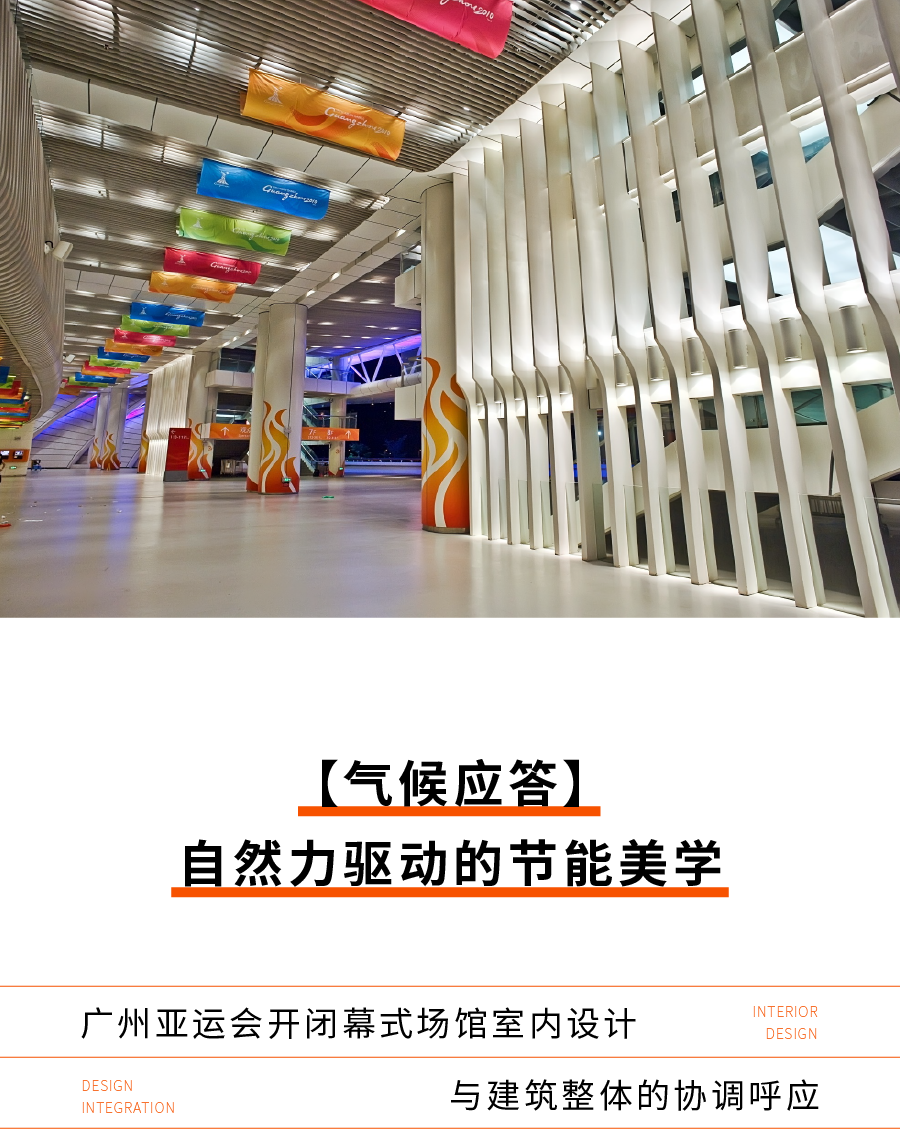

整体建筑为开敞式布局,自然通风采光,节约能耗。

从设计、建造到使用的全过程都精心打磨,获得了很好的结果,成为珠江边上的地标。

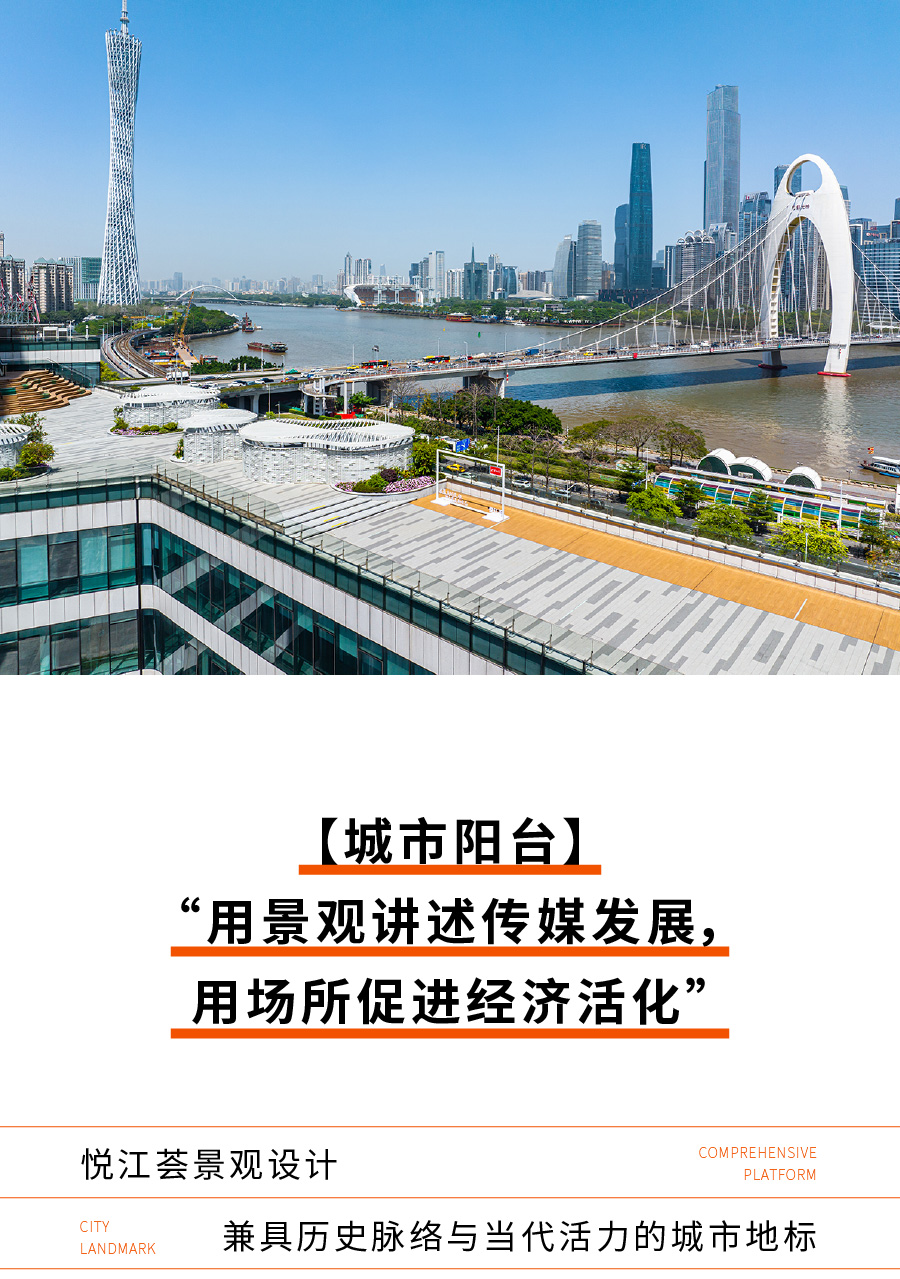

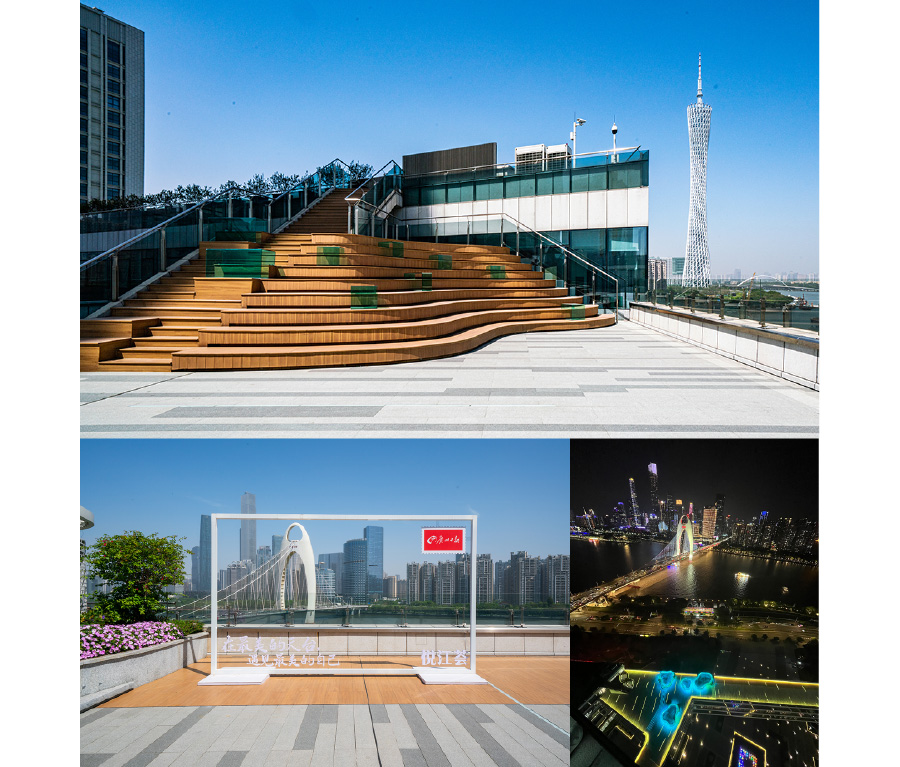

项目通过270度开阔江景视野,串联广州塔与琶醍文化区,构建了集美食、文创、夜市经济于一体的综合性平台。

“用景观讲述传媒发展,用场所促进经济活化”为核心理念,巧妙将广州日报的传媒文化底蕴融入空间设计,打造出兼具历史脉络与当代活力的城市地标。

该空间不仅被誉为“广州最美T台”,更以传媒宣传空间、文化展览及开放式景观,

让市民沉浸于广州的城市记忆与未来想象中,实现了文化传承与经济活力的完美交融。

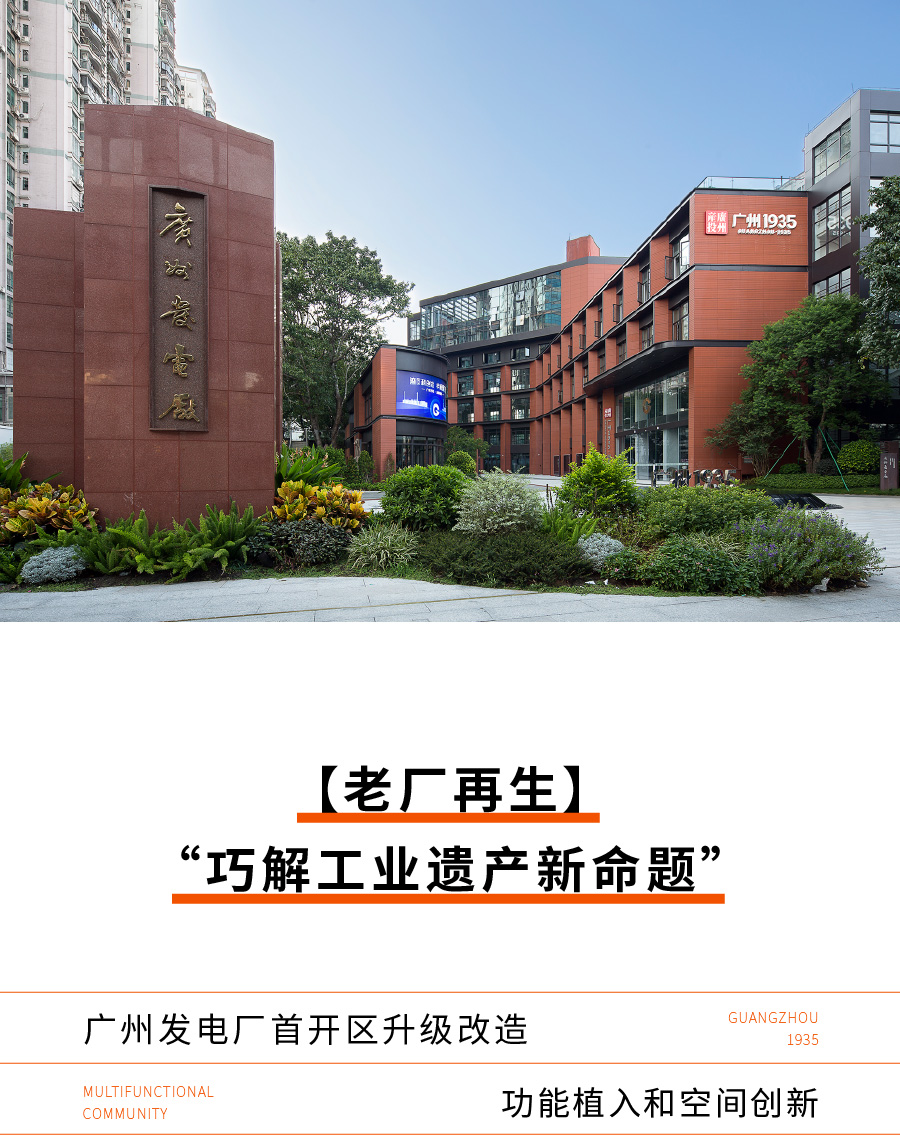

广州1935项目的改造策略核心在于保护工业遗产、延续城市记忆,

并通过功能植入和空间创新,使老厂区焕发新生,成为一个融合产业、科创、文化、休闲的多功能社区。

项目首开区针对南入口仓库、地磅房,采用了碳纤维加固、钢结构置换等创新技术,

在保留建筑整体格局、钢桁架等历史肌理的同时,

全面升级了建筑的结构与抗震性能,并通过外墙陶板、泛光照明的运用,大大提升建筑面貌。

景观设计上,拆除原有厂区围墙,形成绿量充足、构型现代、开放亲和的市民空间。

首层内部空间巧妙增设空中廊道及观景会议室,强调科技与历史融合,作为招商中心,

运用数字化展示手段呈现工业文化脉络与未来产业规划,增强体验感与招商效能。

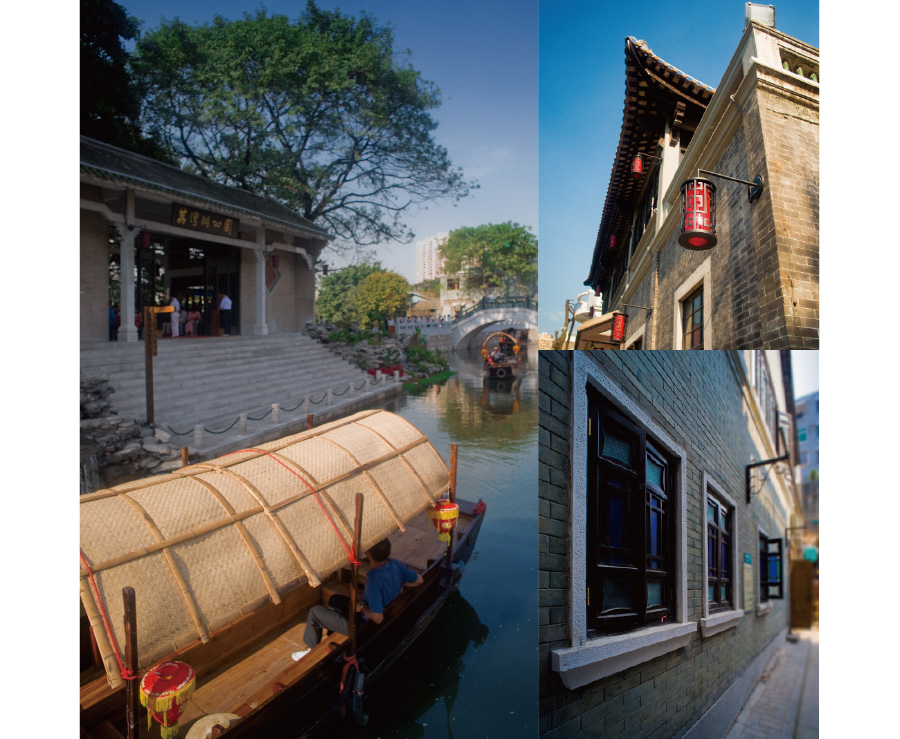

通过揭盖复涌,重新整合了荔枝湾沿线空间结构,优化沿线建筑功能与面貌。

荔枝湾的场所复兴,在于注重提升游客体验感的同时,致力于打造多样化的场景,传递深厚的情怀。

此外,充分实践活态发展观,通过建筑与庭院空间的互相渗透,以及建筑与历史之间的沟通,实现了空间的优化和文化的传承。

不但使旧城区的气韵得以流动,风貌得以提升,而且为多个民俗活动提供了场所,

比如端午龙舟迅游、三月三巡游,同时为其后建设的永庆坊、粤剧艺术博物馆的成功打下了良好的基础。

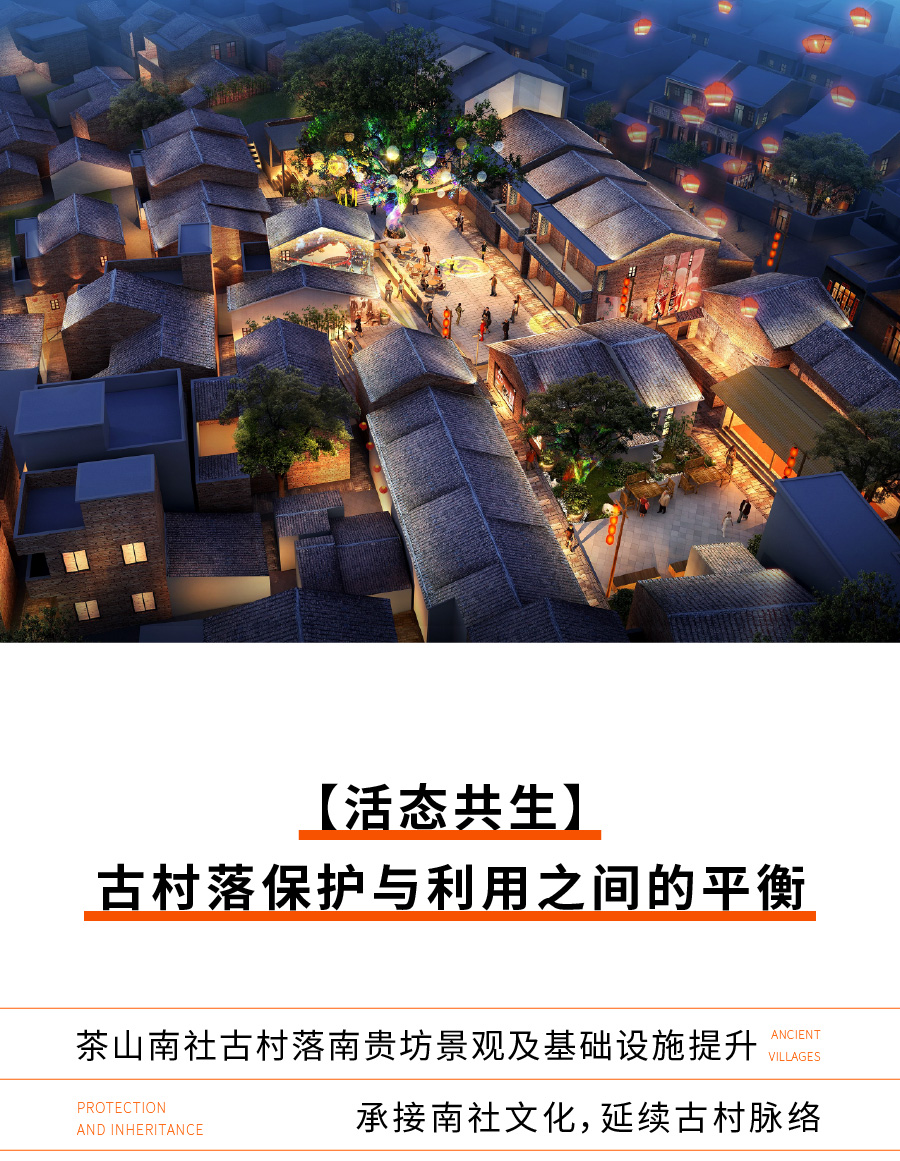

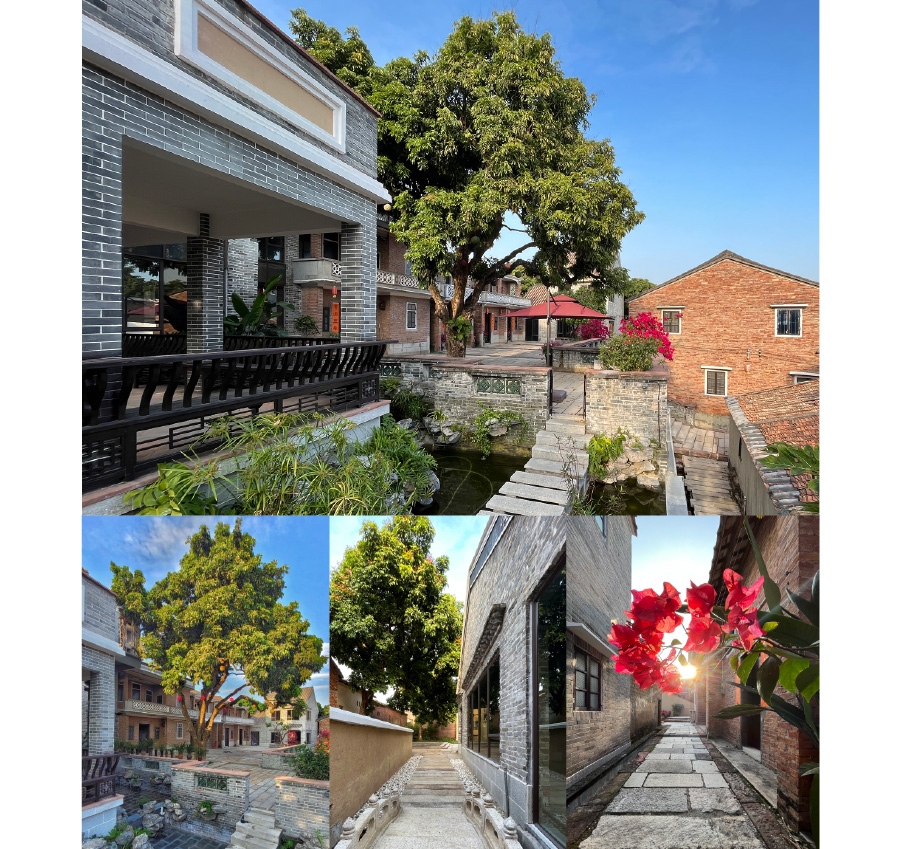

东莞茶山南社明清古村落,是全国重点文物保护单位,国家4A级旅游区,

由民居、祠堂、书院、店铺、家庙、古榕、楼阁、村墙、古井、巷道、牌楼等构成具有

浓郁珠江三角洲特色的农业聚落文化景观。

古村外的杂乱农贸市场、破落旧街道则与古村高度不协调。

项目规划为湾区传统文化体验街区,在全国重点文物保护单位旁,

对街巷、建筑、景观三个部分采用了严谨的保留、梳理、织补等手段,

找到了保护与利用之间的平衡,为活化老旧街区提出了优秀的答案。

在维持街区生活延续性的同时,做到街区文化活态遗产的保护和传承;

在可持续保护与发展中,做到如何合理利用好好这些物质和非物质文化的街区活态遗产。

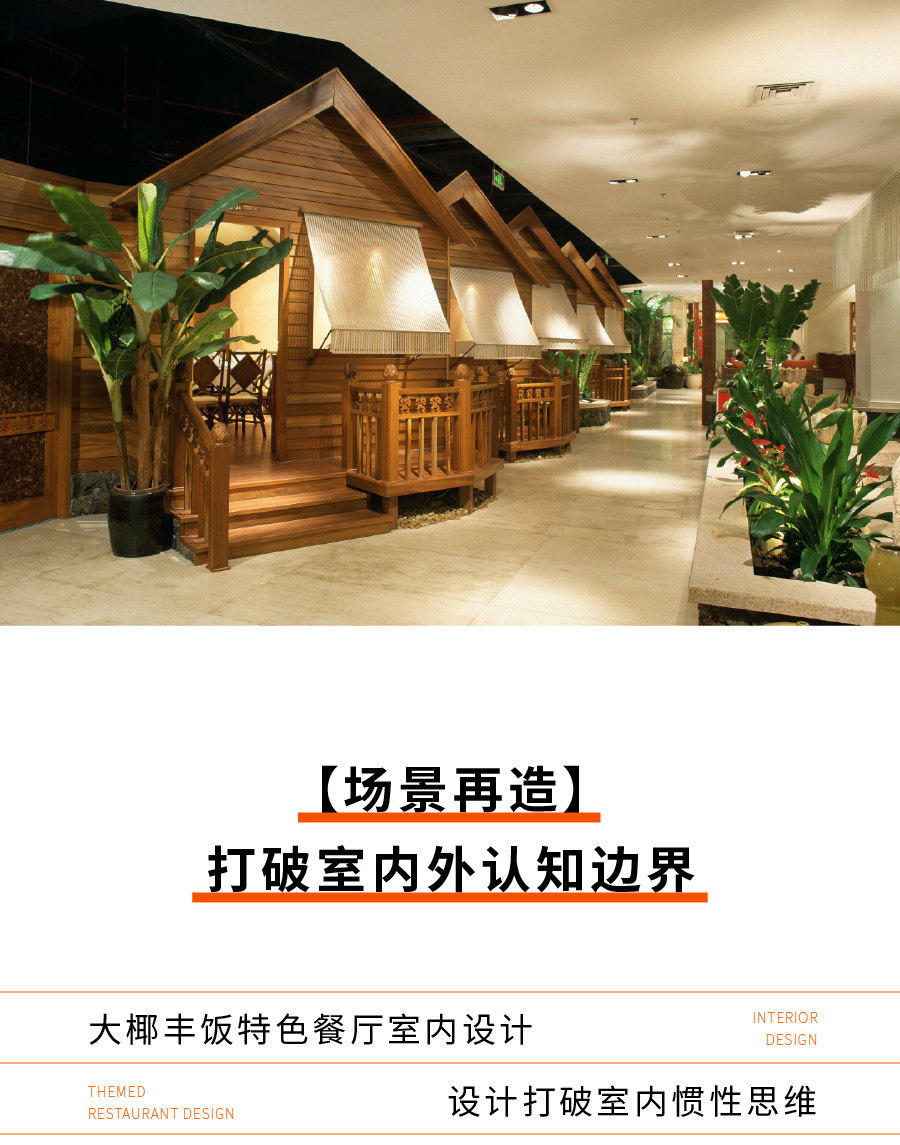

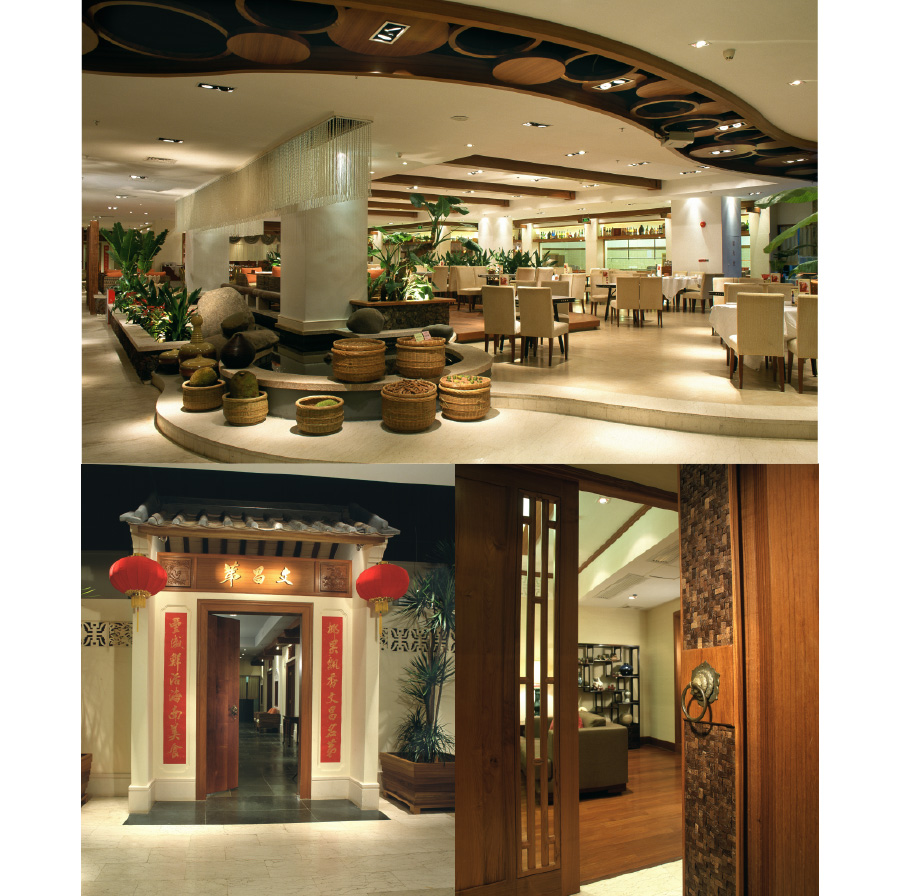

在高度局限商场的主题餐厅内,建构了室外场景,采用黎族吊楼、文昌传统建筑、海边渔港等元素与场景。

空间错落而丰富,且加入了打雷下雨的场景氛围,成为当年风靡一时的网红餐厅,为室内设计创出一条特殊的道路。

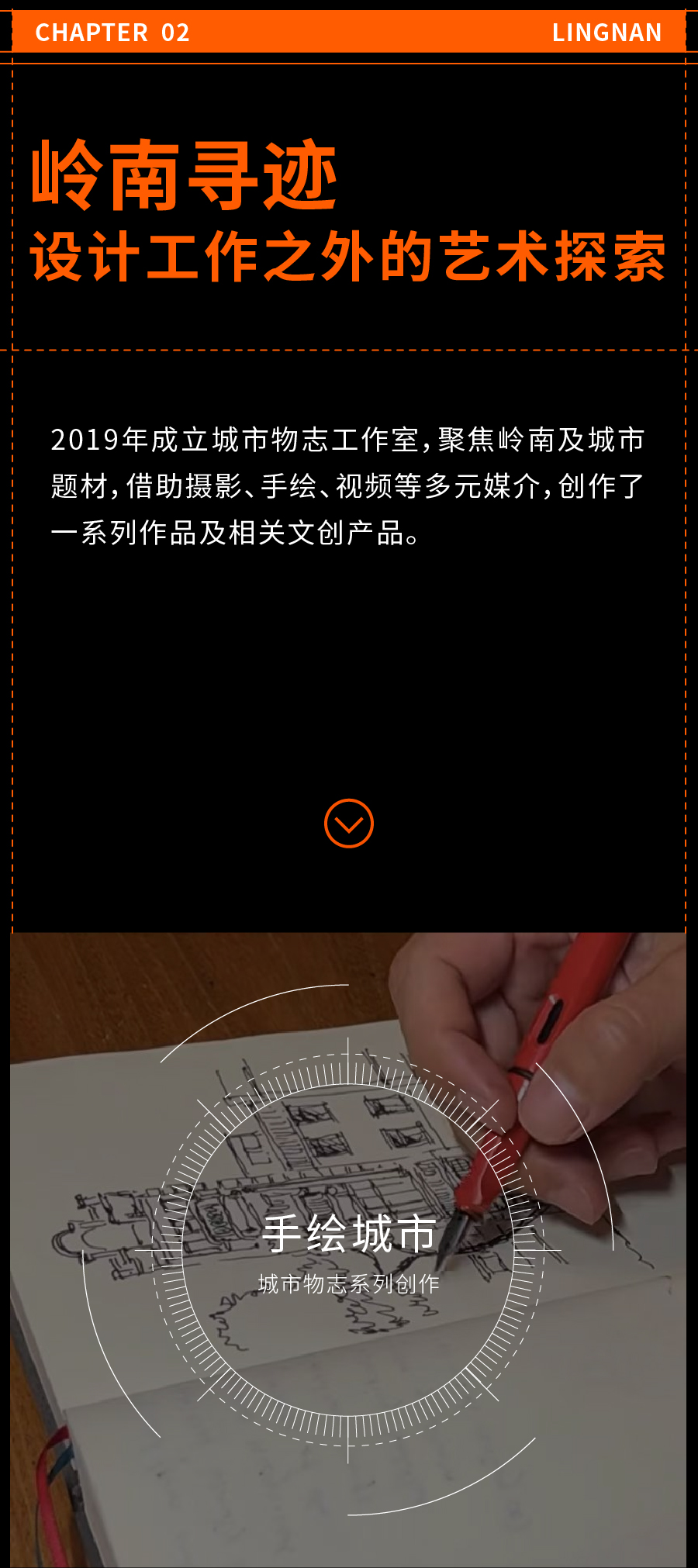

以细腻的视角深入挖掘岭南建筑和广府文化的内核,通过介绍与推广这一地域文化,为本土文化的留存及发展尽一份力。

联系人:李经理 13610124156

微信号 L13610124156

联系人:游经理 13825028420

微信号 13825028420